이 기사는 月刊 [아이러브PC방] 9월호(통권 274호)에 게재된 기사입니다.

모바일게임의 선풍적인 확산은 가히 놀라울 정도지만 그렇다고 온라인게임 시장이 줄어들지는 않았다. 결과적으로 게임시장 전반이 확대된 것이며, 많은 게임사들이 모바일게임 시장에 뛰어들면서 오히려 온라인게임 시장은 몇몇 맹주들만 남은 무주공산에 가까워지고 있다. 다시금 블루오션화되고 있는 온라인게임 시장은 이스포츠와 모바일이라는 두가지 마케팅 채널을 PC방과 접목시키는 방식이 성공 키워드로 자리잡혔다. 세대를 넘어 복고풍 패션이 다시 유행하듯 게임 마케팅에 PC방을 적극적으로 활용하던 90년대 말이 오버랩되고 있다.

모바일게임의 승승장구 속 여전한 온라인게임 시장

최근 한국 게임시장은 변화를 거듭하고 있다. 치열하지만 성황이던 온라인게임이 모바일게임의 급격한 성장으로 인해 상대적으로 온라인게임 위축되기 시작한 것이다.

당장 지난해만 해도 온라인게임의 시대가 지고, 모바일게임의 시대가 도래했다는 분위기가 팽배했다. 당장 게임사들 가운데 사업노선을 온라인게임 개발에서 모바일게임으로 전면 수정한 경우도 다수 나타난데다가, 지스타2012 역시 모바일게임이 전체의 1/3이상을 차지할 만큼 그 성장세는 가히 폭발적이었다.

하지만 실상 게임사의 실적으로만 놓고 본다면 온라인게임의 매출은 대동소이하게 유지되고 있고, 새롭게 진출한 모바일게임의 신규 매출로 인해 분기별 매출이 향상되고 있는 모양새다.

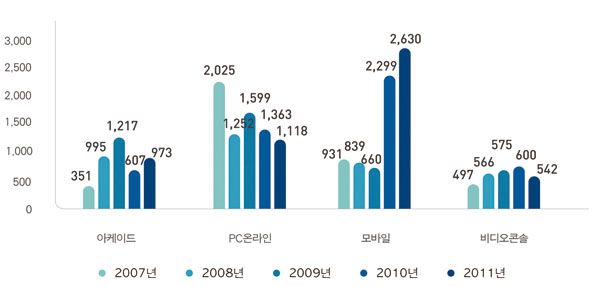

지난해부터 온라인게임은 ‘신작 기근’이라 불리워질 만큼 신작 개발이 드물었다. 실제 게임물등급 위원회의 등급분류 현황을 살펴보면 모바일게임이 증가세를 이어가고 있는 2009년부터 지금까지 온라인게임은 지속적으로 감소하고 있다. 고포류 등 보드류 포함해도 2011년에 1,118개였던 것이 2012년에는 987개로 감소했으며, 올해 상반기에는 320개로 크게 줄었다.

하지만 주요 게임사의 2013년 2분기 실적발표를 살펴보면 게임사의 매출은 이러한 신작 감소세와 상이한 모양새다. 엔씨소프트는 매출 1,920억 원을 기록해 전년동기대비 31%나 증가했으나 모바일 분야 매출은 136억 원에 그쳤다. 온라인 게임의 매출 증가는 미비하지만 온라인게임의 매출 증가가 컸던 것으로, <리니지>의 매출은 전분기 대비 무려 45%나 성장했다.

넥슨 역시 전년동기대비 60%나 증가된 4,157억 원으로 나타났다. 모바일은 832억 원(72억 9천만 엔)으로 매 분기 성장세를 보이고 있지만 그 비중은 아직 적으며, 상대적으로 온라인게임 분야의 매출도 함께 성장하고 있는 것으로 나타났다.

반대로 모바일게임사들의 실적은 하락세마저 보이고 있다. 과도한 경쟁으로 인해 매출이 분산된 탓으로 분석되고 있다. 컴투스는 2분기 매출과 영업이익은 각 203억 원, 20억 원으로 전년 동기 대비 8%, 69%나 감소했고, 게임빌은 매출은 전년 동기 대비 34.5% 증가한 205억 원을 기록했으나 영업이익은 38.7%나 감소해 ‘모바일게임 특수’와는 동떨어진 결실을 맺었다.

지난해 최고의 이슈를 이끌었던 선데이토즈 역시 100억 원 가량의 매출을 내는데 그친 것으로 알려졌으며, 유저 감소로 인해 3분기 매출 하락 마저 우려되고 있는 상황이다. 이 때문에 코스닥 상장을 위해 인수합병을 선택할 만큼 모바일게임 만으로 성장하기에는 환경이 정체된 셈이다.

결국 모바일게임 시장이 제법 성장한 것은 사실이지만 온라인게임 시장이 쇠퇴하지 않은 것이다. 오히려 기존에 가히 과열 그자체였던 다작 경쟁이 냉각되면서 기존 흥행작들이 더욱 흥행하는 기현상까지 보여지고 있을 지경이다.

하려면 확실히 어중간한 태도는 모바일-온라인 모두 놓칠 수도

하지만 당장 온라인게임 시장은 얼어붙어 있다. 게임사들의 실적 발표에서 보여지듯 유저의 씀씀이나 매출이 줄지 않았지만, 새로운 수익 분야로 떠오른 모바일게임에 대한 초기투자로 인해 온라인게임의 마케팅이 얼어붙은 모양새다.

기업이 새로운 수익 분야를 개척하기 위해 노력하는 것은 바람직하지만, 그를 위해 기존 수익 분야에 소홀하는 것은 결코 바람직하지 못하다.

커뮤니티 및 장시간 이용이라는 온라인게임의 특성상 이미 상용화가 이뤄진 게임의 경우는 일시적으로 마케팅이 멈춰지거나 축소된다고 해서 당장 문제가 되지는 않지만, 신작을 론칭하는 경우라면 얘기가 다르다. 처음 게임을 알리고 접속을 유도하고, 또 잔류시키는 일련의 과정이 이뤄져야만 한다. 접속을 유도하지 못했는데 인게임 이벤트로 잔류를 유도할 방안만 마련된 신작은 결국 집객에 실패할 수밖에 없다.

그나마 몇 개 안되는 최근 신작들을 살펴보면 이러한 실태가 여실히 드러난다. 기존 온라인게임들이 보여오던 체계적인 프로모션은 온데 간데 없고, 단순 광고성만 보여질 뿐이다. 접속을 유도하는 비책이 허약해지다보니 쟁쟁한 기존 성공작들의 틈새에서 허리를 바로 세우는 일은 결국 실패로 이어졌다.

반면 서비스 중인 게임은 입장이 다르다. 이미 확보된 회원 DB를 연계한 이벤트로 휴면유저 복귀를 유도할 수도 있으며, ARPU를 높이는 방식으로 얼마든지 유저수를 유지할 수도 있고 매출도 높일 수 있다. 물론 공백이 커지면 반작용은 반드시 나타나게 되지만, 신작들과는 그 기간의 차이가 매우 크기 때문에 시장 상황에 따라 얼마든지 대처할 여지가 있다.

이런 측면에서 본다면 최근 신작들이 제법 괜찮게 만들어졌음에도 불구하고 연이어 고배를 마신 배경이 명확해진다. 다양한 모바일게임 출시로 인한 집중 분산, 프로모션이 빠진 론칭, 기존 흥행작의 인게임 마케팅 강화 및 그로 인한 유저 이탈 최소화, <리그오브레전드>의 PC방 점유율 40% 유지 등 신작에게는 ‘다작에 의한 경쟁’이 아닌 ‘더 강해진 강자들과의 경쟁’이 되버린 것이다. 결국 다작이 사라져 다시금 블루오션이 된 온라인게임 시장에 노와 돛 없이 나선 셈이다.

마케팅 채널 좁혀지고, PC방 활용 재조명

모바일게임 덕분에 온라인게임의 마케팅 채널도 좀 더 집중화되었다. 여럿이 모이고 많은 사람에게 시각적 노출 효과가 높은 PC방이 마케팅 채널로 재조명되고 있으며, 스마트폰을 이용한 마케팅이 새롭게 추가되었다. 다만, 스마트폰을 이용한 마케팅 역시 상당부분 PC방 방문 후 게임 접속을 유도하는 형태로 정립되었다. 당장 피카와 게토 모두 모바일을 통해 PC방 집객을 유도하는 시스템을 구축해 상당한 효과를 본 상황이다.

결국 모바일이 핵심이 아니라 모바일을 통해 그 너머에 있는 유저의 마음을 어떻게 사로잡고 그들을 어디로 어떻게 이끌 것인가가 핵심인 것이다. 온라인게임이 경쟁 감소로 오히려 블루오션이 된 이상 모바일과 PC방을 어떻게 활용하느냐가 신작 온라인게임의 성공을 결정지을 중요한 열쇠가 될 것이다.