문화체육관광부가 후원하고 한국콘텐츠진흥원이 주최한 ‘게임문화의 올바른 정착을 모색하기 위한 토론회’가 국립중앙도서관에서 3월 9일 열렸다.

게임문화의 올바른 게임문화 안착을 위해 의학계, 게임학계, 인문·사회학 등 각계 전문가들의 의견을 수렴하하기 위해 마련된 이번 토론회의 화두는 세계보건기구(WHO)가 추진 중인 게임 질병코드였다.

첫 발제를 맡은 중앙대병원 정신건강의학과 한덕현 교수는 ‘게임이용 장애, 어떻게 보고 있는가?’라는 주제로 발표를 진행했다. 지난 1996년, 어떤 주부의 사례를 마약, 술 등 기존 중독 테스트의 연장선 상에서 연구한 것이 인터넷 중독 연구의 시작이었다면서 최근까지도 이런 인식이 이어지고 있다고 설명했다.

한 교수는 ‘게임과몰입’의 기준을 구체화하는 것은 어려운 일이라고 지적했다. 장르별로 플레이시간이 달라지므로 명확한 기준이 세우긴 난해하다는 것이다. 장기간 진행되는 종적 연구가 이뤄지지도 않았고, 최소한 6~7 그룹을 대상으로 3~10년 이상까지 지켜볼 만한 사례가 아직까지 없다는 사실도 덧붙였다.

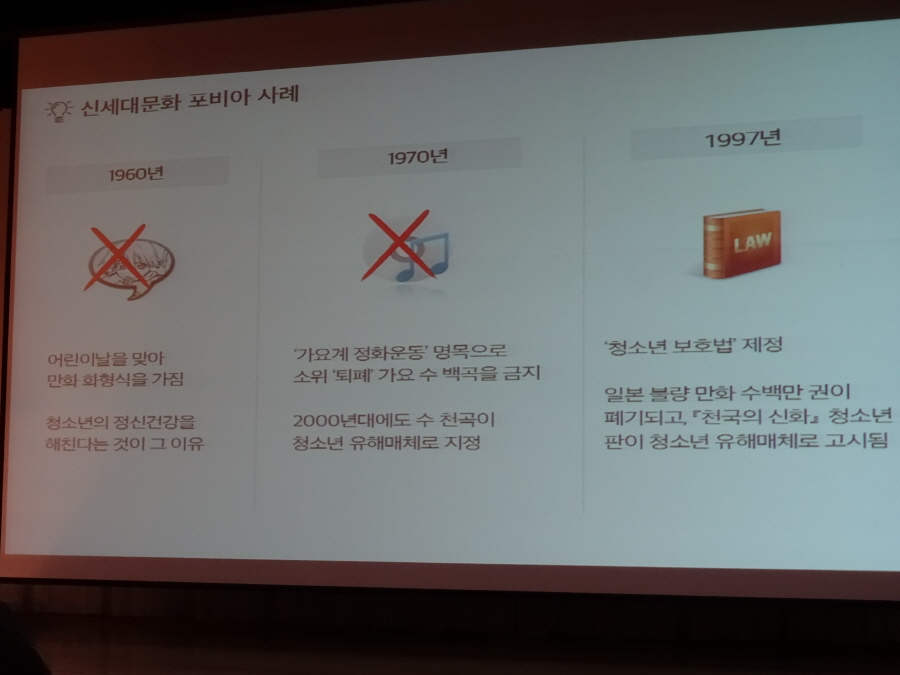

다음으로 연세대 커뮤니케이션대학원 윤태진 교수는 ‘누가 아직도 게임을 두려워하는가?’라는 주제로 이른바 ‘게임공포증’을 발표했다. 2000년대 초반 ‘김일병 사건’의 원흉으로 게임이 지목된 이래, 새로운 문화를 거부하는 기성 세대의 공포가 게임을 공격해다고 진단했다.

윤 교수는 “일상생활이 어려울 정도로 게임에 몰입하여 개선이 필요한 사람은 분명히 존재하한다. 하지만 그런 사람의 숫자가 늘어났는가?‘, ’게임 중독이라는 것이 과학적 근거가 존재하고 이를 치료할 수 있는가?‘라는 물음에 답할 근거는 공포증이 제시하지 못한다”고 말했다.

마지막으로 이락디지털문화연구소 이장주 소장이 ‘게임장애가 만들어낼 새로운 문제들, 현 사회는 어느 정도의 준비가 되어 있는가?’라는 주제로 발표를 진행했다. 이 소장은 게임이 질병이라고 몰아가는 이 상황에 경계심을 가지지 않는 것이 의아하다고 말했다. 작명은 대상의 속성이나 의미를 바꾸기 때문에 새로운 현상에 이름을 짓는 것은 신중해야 한다고 강조했다.

부정적인 믿음에 근거해 게임을 질병이라고 판단할 경우 개인에게 발생하는 모든 증상을 게임과 연관시켜 환자를 만들어낼 수 있다고 우려했다. 게임을 정신 장애로 분류할 경우 완치라는 개념이 없기 때문에 게임 장애는 과도한 의료비 지출로 이어진다고 설명했다.